唐詩,是華夏文明中最為璀璨的一顆明珠,它傳唱了一千多年,不僅深刻地融入中華民族的文化血液,還以不可抗拒的超卓魅力,深深影響著世界上的眾多民族與文化,成為中華民族奉獻給人類文明最華彩的篇章。

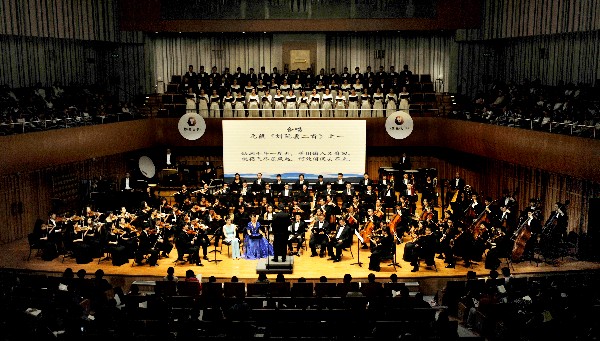

2015年11月18日、20日,由陜西愛樂樂團團長、著名作曲家崔炳元擔任作曲、浙江交響樂團團長陳西冷擔任文學腳本創作、浙江交響樂團創排的交響套曲《唐詩之路》,在北京音樂廳及西安音樂廳奏響。

詩歌與音樂是姊妹藝術,通過一場演奏讓交響與詩歌在意境追求的節奏上交融相通,詩與歌、樂與誦彼此賦予力量,成就了震撼人心的天籟之音。《唐詩之路》的首演作為一場綜合型演出,是音樂愛好者、詩詞愛好者、歌唱愛好者、樂器演奏愛好者與高水平專業團體觀摩交流的難得機會。吸引了作曲家關峽、李海鷹,中國音協副秘書長王建國、陜西音協主席尚飛林等眾多專家前來觀看。

今天,我們邀請到《唐詩之路》的曲作者崔炳元,請他為我們講述《唐詩之路》背后的故事。

張 旭:崔團您好,您最新公演的交響樂套曲名為《唐詩之路》,您能給我們介紹一下何謂“唐詩之路”嗎?

崔炳元:“唐詩之路”是近年來我國文化領域一個備受矚目的現象,它是1990年由浙江新昌縣竺岳兵先生提出的。它指的是自杭州錢塘江南岸的西陵(今蕭山西興鎮)起始,經紹興鏡湖至曹娥江,再沿新昌的沃江溯流而上,過天姥,到天臺山石梁飛瀑,這是一條全長約190公里的“唐詩之路”。據不完全統計,唐代有451位詩人在浙東留下蹤跡,包括詩仙李白,詩圣杜甫,“初唐四杰”中的盧照齡、駱賓王等等,在《全唐詩》中,有1500多首詩作與浙東相關。創作過程中我到新昌采風,當地有來歷、有傳說的古橋、古街、古道、古建筑、古村星羅棋布,不勝枚舉,沿著唐才子們踏歌而行的唐詩之路徜徉,一不留神就會走進歷史里。

張 旭:能為我們簡要介紹一下交響套曲《唐詩之路》嗎?

崔炳元:《唐詩之路》為多樂章體裁,由序曲“我欲因之夢吳越”和“何處青山是越中”,“王謝風流滿晉書”,“還思越水洗塵機”,“笑問客從何處來”4個樂章,及終曲“天姥連天向天橫”組成,總時長約70分鐘。除合唱外,還穿插女高音、女中音、男高音、男中音獨唱及吟誦。《唐詩之路》包含唐朝16位詩人的17首詩,李白的代表作《夢游天姥吟留別》為交響套曲的主線,此外白居易的《江南好》、杜甫的《壯游》、賀知章的《回鄉偶書》等大家熟悉的詩詞都在其中。

張 旭:通過《唐詩之路》我們可以看到,唐詩和交響樂這兩種分別來自東西方的藝術形式結合,爆發出了具有撼效果的化學反應,以前有人做過這種嘗試嗎?

崔炳元:為唐詩譜曲的傳播最廣的音樂杰作之一,是古斯塔夫?馬勒在一百年前創作的《大地之歌》。這部形式奇特的“為男高音、女低音(或男中音)與樂隊而作的交響曲”(馬勒本人為這部作品確定的副標題)雖然是在唐詩的激發下寫出的,但馬勒以之為唱詞的李白、錢起、孟浩然和王維的七首詩在轉譯過程中已經變得面目全非。

2004年,我國著名作曲家葉小綱受中國愛樂樂團委約,首次拿起筆,嘗試創作一部中國版的《大地之歌》。他曾經寫到:“中國的音樂家很清楚:馬勒的《大地之歌》是不可被替代的,中國人的《大地之歌》是不同地域、不同文化背景下的音樂家雄心勃勃的再創造,它的誕生也許和生機勃勃的現代中國一樣,表明了交響樂文化在這片土地上有著非常樂觀的前景。這種努力可能會永遠繼續下去。”

而現在大家所聽到的《唐詩之路》交響套曲,是以積淀于一條路上的唐詩精萃為題材,將內容與音樂、音樂與唐詩吟誦及演唱有機融合于一體進行交響樂演出,這在我國屬于首創。

張 旭:您是怎樣投入《唐詩之路》創作的?

崔炳元:這部作品是由浙江交響樂團團長陳西泠擔任文學腳本創作,我擔任作曲。陳西泠在2003年最早接觸唐詩之路的題材,經過多年醞釀,于2013年于是專程赴新昌拜訪了“唐詩之路”概念的提出者竺岳兵老先生,與老先生促膝長談,得到許多竺先生精心研究和編撰的資料。因為我曾經創作過《大唐》等相關題材的作品,所以邀請我加入,我們深談之后一拍即合,于是才有了現在的《唐詩之路》。

這部作品籌備半年,寫作時間8個月。陳西泠選擇李白代表作《夢游天姥吟留別》作為交響套曲的主線,是很有見識和膽量的。這種大型詠誦交響套曲尚屬首次嘗試。詩被交響演奏,就會增強其感動人心的力量。詩與歌、樂與誦、交響與民謠融合一體,才能表達行走唐詩之路的感懷,表達偉大詩人歌詠的人與自然、人與萬物的大美。

但音樂會作為舞臺表演藝術,它的性質和戲劇是相通的。音樂會需要給觀眾提供更多的信息含量,需要在藝術風格總基調中有著多種風格變化的調節,以保證音樂會演出緊緊地抓住觀眾的注意力,讓觀眾隨著音樂的發展和變化而心隨曲動,情由心發。

所以我們商定:不是把李白的《夢游天姥吟留別》作為貫穿到底的詩作,而是把它作為音樂會的序曲和壓軸之作。因為海客談瀛洲到送我至剡溪這一段是一個天然的、非常棒的引子,而當演出結束仍能余音裊裊,可以起到首尾呼應的藝術效果。

陜西省政協《各界導報·文教周刊》主編張旭與陜西愛樂樂團團長崔炳元在演出后臺

作為扎根西北多年的作曲家,崔炳元對唐詩以及唐朝的歷史并不陌生,但是要將唐詩與交響樂結合起來,又要改編朗誦配樂的感覺,處理起來困難頗多。經過采風,崔炳元完全拋棄了過去的創作經驗,在創作過程中歷經了解、融入、突破三關,最終以“尋夢、山水家園與精神家園”為主題,在寫作過程中力求可聽性,將越劇、秦腔一南一北的兩個地方劇中的元素運用其中。運用浙東一帶越劇、紹劇、高腔等地方戲曲音樂和民間音樂元素,并糅合笛簫、琴箏等民族樂器,形成了交響樂民族性、本土化的特色。(作者:陜西省政協《各界導報·文教周刊》主編張旭)

作者介紹

張旭:筆名子璐,長安人士,80年代生于被譽為“英雄之師”的對越自衛反擊戰參戰部隊47軍139師,首屆陜西小姐;中國人民大學法學、文學雙學士、研究生學歷;中國環境文化促進會綠色宣傳大使、高級人力資源管理師。榮獲文化部絲綢之路國際藝術節優異宣傳獎、省新聞獎、省兩會報道先進個人、省人大新聞獎、省政協反映社情民意信息先進個人、省民進參政議政及宣傳思想工作先進個人,發表文章2000余篇,累計160多萬字,多篇文章被中國知網收錄。

曾就職于世界500強航空公司,歷任海南航空乘務長、陜西電視臺《商界·陜西》主持人,陜西省政協《各界導報·文教周刊》主編;《長安文化》季刊主編、文化藝術傳媒網總編、特邀講師,全國兩會代表團駐地會議播音員。中國民主促進會省直委員會支部副主委、國家新聞出版總署崗培合格主編、絲綢之路東方舞文化藝術研究會秘書長;陜西省國學藝術研究會理事、長安文化研究會副會長、省模特藝術協會傳媒顧問、省健康快樂促進會首席記者;省大學生藝術節主持人大賽決賽評委、舞動長安·絲綢之路東方舞藝術節評委、絲綢之路東方舞文化藝術研究會全國教師資格證考官;海南省青年作家協會會員、省攝影家協會會員、省青年文藝人才協會會員、省黨外知識分子聯誼會會員。

全國人大代表、中國作協副主席賈平凹題詞:“千秋文瀾三杯雅,四海相知一碗茶”;全國政協委員、國家行政學院原副院長周文彰題詞:“立德樹人”;第五屆CCTV主持人大賽冠軍、央視朝聞天下主持人胡蝶題詞:“文以載道,營建精神家園;教重立德,抒寫風采三秦”。