作者:于聚義

我們自駕“環游塔里木”的第五站啟程了。

公元2024年8月17號一大早,我們從阿拉爾市出發,導航上顯示穿越沙漠公路去和田市,全程需要458公里才能到達,這意味著我們要從北到南,穿越“死亡之海”的塔克拉瑪干大沙漠。這多么有刺激,多么有期盼呀!對于第一次穿越的我們來說。

同行的夫人心里一直有些忐忑,擔心這次穿越“死亡之海”能不能安全地沖過去。可看到離開阿拉爾進入沙漠公路時的天高云淡,柏油路像新鋪就的新路一樣寬闊平坦,路上過往的車輛又非常稀少,她心情大好。我說我們很幸運,穿越塔克拉瑪干沙漠遇到這么好的天氣,可以好好看看這世界第二大沙漠的真面目,領略一下其廣袤無垠,雄渾與壯麗。

車速100碼平穩地向前飛馳,高適座椅讓人感受到速度與舒適并存的一種愉悅,盡享路途的愜意時光。當我們正在感慨時,忽然,一股沙塵從西邊揚起,剎那間籠罩了眼前的大漠,黃灰色蒙蒙一片,視線立即模糊起來,視距不到百米,沙色、土色混為一體,真是荒漠一色啊!

我放慢了車速,伴隨著沙塵暴一直緩緩前行。不一會兒,天氣轉好,視線好多了。當我們行走到200公里左右時,隱約似有一群駱駝屹立在右前方的沙丘上,近前一看,原來是一群駱駝的雕塑。再往前行,幾只羚羊雕塑昂首在一片細沙與胡楊林中,給浩瀚的大漠增添了生命與活力。還算不錯,伴隨著沙塵暴我們安全進入了和田市。

40年前,我到過無數次和田,拍攝了不少電視作品,還很少遇到沙塵暴將和田市幾乎淹沒在一片黃色沙塵之中。夫人看不到天朗氣清的帕米爾高原沖擊帶邊緣和田市的真面目,遺憾地不停感嘆。

入住酒店后,我第一時間給夫人的學生任潔女士打電話,詢問明天想去克里雅河的路好不好走。為了說明誠意,還告訴她我40年前乘拖拉機,三天后換騎駱駝又走了四天才到達沙漠腹地的克里雅河,在河兩岸拍攝了克里雅人的生存狀態,片名叫《沙漠深處的‘克里雅人’》,國家民委和國家宗教局都作為珍貴資料而收藏。這次來和田就是奔克里雅河來的。任潔女士聽后說,立即回答說:“沒問題!我聯系我們廣播電視文化旅游局負責這一塊的同志,然后告訴你。”

第二天一大早,于田縣廣播電視文化旅游局的塔里甫經理與我通電話,他簡單介紹了克里雅河的現狀,并問道:“您開了一輛什么型號的車?”我回答:“我開的是一輛六缸牛頭越野車。”他說:“那就沒問題。我給你們安排一位導游,他在90公里新村等你們。從新村開始要跑260公里,沒有路都是沙漠,你們要有思想準備。你一會兒把車號發給我。但有個條件是你們得管導游的食宿問題。到了目的地,必須在那里住一晚上,都是民宿,一個人150塊錢。”我回答:“這些都不是問題。您塔里甫經理安排的這么周到,咱們友情后補,謝謝!”一切安排都妥妥的了。

我們吃過早飯,我準備給車加滿油后直接向于田縣出發。這時,夫人說:“沙漠沒有路,咱們借人家的車,沙漠不好走,進去了出不來咋辦?再說了,把人家的車弄壞了不好交代呀!”她堅持不讓進沙漠里的克里雅河,弄得我們只好放棄了。在返回路上,我一直耿耿于懷。之所以放不下是因為1984年,我在南疆跑了一年,除了拍攝國家石油地質礦產部西北石油局在塔克拉瑪干勘探石油以外,遇到什么就拍什么,才有幸了解到克里雅人的傳說,但是沒有人進去過,這給我一種神秘感。1985年,我與新華社新疆分社、中央廣播電臺駐新疆記者站以及新疆日報的記者老武、老蘭、老馬等人,從于田縣出發,坐著拖拉機又換駱駝,走了大約300公里后進入克里雅河,見到了近乎原始部落的“野人”、“遺民”的神秘而不足千人的克里雅人。

克里雅人分布在于田縣向北的沙漠腹地里,居住在克里雅河下游尾閭上的塔克拉瑪干沙漠腹地一條沙漠河流的綠洲地帶,是克里雅河尾部發育出來的綠色三角洲,在茫茫大漠里,這是最后一族固守大漠的牧民。

克里雅河,在維吾爾語中是“漂移不定”的意思。它源于昆侖山雪域高原的雪水融化,從昆侖山北麓滲入戈壁后,在地下自南向北流淌,當到了沙漠腹地時,雪水竭盡最后之力,在河流尾閭孕育出小小的克里雅河綠洲來。

對于發現克里雅人的來源,我和夫人有幸在烏魯木齊參加了新疆師大吳華峰教授的《絲綢之路研究的先行者》講座,他一番話讓我聽了非常震撼。“黃文弼先生是新疆考古第一人,許多發現應該說與黃老先生分不開的。”我認真看了“萬里向西行”展覽后,也有了同樣的看法。對克里雅人的發現,有一種說法是:“相傳400年前,于田綠洲古老農區的木尕拉、喀魯克一帶的農民尋找草場,順克里雅河北去,發現這里水草豐茂。他們先后在克里雅河兩支流域落戶。西支因河流兩岸流程遠,面積大,有15戶牧民生存在這里。東支因河流流程短,流域面積小,僅有8戶牧民居住。由于歲月的推移,歷史的發展,逐步形成了“代蓋”(意為河東的意思)和“蓋爾普”(意為河西的意思)為名的代代以放牧為生的兩大家族。”另一說法是克里雅人是2000年前的古樓蘭人的一支。1896年1月,瑞典探險家斯文·赫定沿塔里木盆地的克里雅河追尋到沙漠的盡頭。他想知道,那最后的幾滴水掙扎到哪里為止……他沿著古木參天的河岸向塔克拉瑪干深處走去,突然發現,這里不僅有成群的野駱駝在奔跑,而且也是大批野豬的樂園,更出乎他意料之外的是,竟有一個牧民群落在這里生息著。黃文弼先生是考古隊中方隊員,他以后多次深入塔克拉瑪干沙漠腹地,詳細考察了克里雅河流域的環境與族群的生存狀態。

近百年來,歷史并未因斯文·赫定的記述,也沒有因黃文弼先生幾次穿越而在這里喧囂起來。他們始終離群索居,被人們稱作沙漠里的“原始部落”。

還有一種說法是,伊斯蘭教越過帕米爾進入中國,信仰佛教的維吾爾族人大部分接受了伊斯蘭教,還有一些人堅持自己信奉佛教的傳統。這樣以來,由于信仰不同而有了沖突,少部分信奉佛教的信眾被打得無處可躲,無奈之下向沙漠深處逃生。克里雅人就是這其中一支佛教信眾。當然,這個傳說至今都沒有個定論。這也是我當年電視片里留下的懸念之一。

半個世紀后的1959年,人民政府派人找到這群隔絕的維吾爾人,并為他們建立了達里雅布依村。不幸的是,“文革”中,他們再次從人們的視野中消失。我們就是在八十年代,在政府有關部門幫助下,我們這些記者第一次深入沙漠腹地,比較仔細地探秘了克里雅人的日常起居。

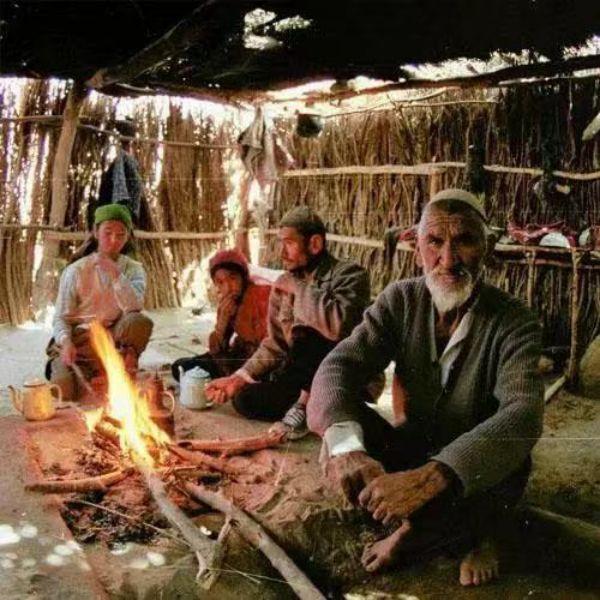

那時沒有現代化交通工具,我們只好騎駝搖搖擺擺的蝸行,一路上看不到一絲人煙,沿途只是一種恍若時空停滯的感覺,沙霧在連綿起伏的沙丘上跳躍,清澈蜿蜒的克里雅河向沙漠延伸,如火的紅柳、流金的胡楊、起舞的蘆葦、繽紛的灌木以及河床上散漫的羊群。到達“河岸邊”的克里雅,克里雅人像打量外星人般地盯著我們,我們也充滿了稀罕地拍攝他們的日常起居與生活,跟拍他們牧羊,制作工具,拼火燒飯……克里雅人的居家簡陋卻整潔,墻是用胡楊樹枝圍成,屋頂覆著一層葦草,四處都透著光亮。克里雅人以游牧為主,沒有發現他們種植糧食,更看不到種植的蔬菜。

克里雅人的飲水是取河里的水,河水帶著甜味。

我們的向導、于田縣政府的庫爾班·塔里木克,對克里雅人提出搬出克里雅河邊的“達里雅布依”,希望他們遷到自然條件較好的地方去定居,但克里雅人和他們的羊群都不贊成。克里雅人說過,“這里的牲畜夏秋以胡楊嫩枝為食,冬春啃干蘆葦,不習慣吃雜草,如果把它們帶到外面水草豐盛的地方,反而難以存活。”自從我們回來以后,聽說政府和駐南疆部隊贈送給他們大汽車,有了交通工具,他們到于田縣城去趕集,賣掉柴禾和羊皮,換回珍貴的茶葉和鹽巴。克里雅人說他們屬于“達里雅布依”,屬于自然。藍天下,他們喜歡自由自在而與世無爭,過慣封閉落后的生活。這里的土地的貧瘠程度決定了這里戶與戶的距離,相距最近的人家也要隔上幾公里,因為草木稀少,勉強支持載畜量。羊群是克里雅人賴以為生的唯一食物。

克里雅人是維吾爾族的一支,其文化屬性既有維吾爾文化的共性,又有屬于克里雅人的獨特的地域文化屬性。他們的外表相貌與維吾爾族沒有區別,語言雖然稍微有些差異,但許多發音都非常相近。在我們與克里雅人相處的五天時間里,發現他們做禮拜與其他維吾爾族不一樣,他們是信奉佛教的,就連庫爾班·塔里木克都驚訝道:“克里雅人,與外界不一樣。”我們還對克里雅人的習俗變遷,如割禮、穿耳禮、讬居、婚禮、葬禮等進行了拍攝。在后期編輯合成時,解說詞作了比較翔實的解釋,出發點是尊重克里雅人的文化習俗,盡量做到客觀、公正,又全面反映這一支維吾爾族的全貌。

回憶40年前的電視采訪與拍攝,眼前那一幕幕場景閃現著克里雅河緩緩流淌的歲月旋侓,有那蕭瑟冷清的環境,有那凋敝凄涼的景象,還有那稀疏而簡陋的蝸居棲息地和那衣衫襤褸的大人小孩。那么,如今他們都怎么樣了?

雖然不能前往,不能實際目睹,可有幸看到了余敏洪先生在克里雅河現場錄制的視頻,稍微安慰了我的一點缺憾。但對他的視頻與解說中的有些內容,我不敢茍同,因為他們一行只是旅行而不是采訪,更沒有像記者那樣深入采訪,只能說他們看到的只是表象,或者說重一點是皮毛。但是,有一點我特欽佩的是,聽到俞敏洪先生視頻里說他給達里雅布依鄉中心小學捐了10萬元,這么有錢的人慷慨解囊,也是一種善舉吧!

克里雅河,我依然牽掛著你源源不斷的流動,依然牽掛著克里雅人的興衰!我衷心祝愿克里雅人依然傲立于塔克拉瑪干腹地,健康、幸福地守護著屬于自己的家園!

作者:于聚義,作家,正高級職稱。出版長篇小說《建商》《淘金者》(獲新西蘭文學獎)《櫻桃熟了》《和布克河》(獲中國北方第26屆優秀文藝圖書獎一等獎);電影電視劇劇本《偷渡客》《龍須面》《寶貝露西艾格》;散文集《龍吟鄉情》;中短篇小說集《帆影》等。

↓下一篇:最后一篇